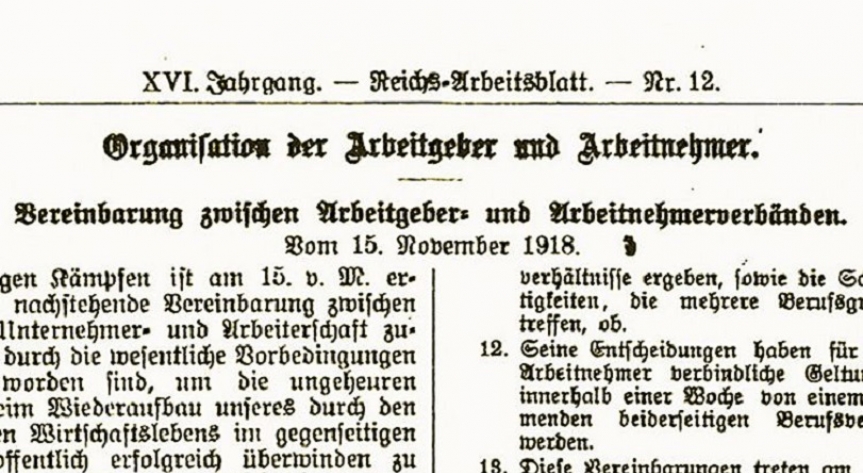

Es ist November 1918 und Deutschland ist in Aufruhr. Er beginnt am 1. November mit dem Kieler Matrosenaufstand. Nur wenige Tage später, am 9. November muss Kaiser Wilhelm II. abdanken und flieht am Folgetag in das holländische Exil. Vom Reichstagsbalkon ruft Philipp Scheidemann (SPD) die Republik, vor dem Berliner Schloss Karl Liebknecht (Spartakusbund/KPD) die freie sozialistische Republik aus. Der Wettstreit um die zukünftige Ausrichtung des nun kaiserlosen Landes ist eröffnet. Der Erste Weltkrieg endet zwei Tage später, am 11. November, in einem Eisenbahnwaggon mit dem Waffenstillstand von Compiègne. Es sind Tage, in denen Geschichte geschrieben wird – und in denen Deutschlands Arbeitgeber und Gewerkschaften ein wegweisendes Abkommen vorbereiten, dessen Wirkung bis zum heutigen Tag zu spüren ist. Das Stinnes-Legien-Abkommen, über Wochen ab Oktober 1918 in Ruhe und weitgehend ungestört beraten, schließlich unterzeichnet am 15. November 1918, vermutlich im Berliner Hotel Adlon, begründet die Tarifautonomie in Deutschland. Nach mehreren Jahrzehnten harter Auseinandersetzungen erkannten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften gegenseitig als Verhandlungspartner an und gründeten die Zentrale Arbeitsgemeinschaft (ZAG). Bemerkenswert war der Zeitpunkt, zu dem das Abkommen im November 1918 zustande kam. Schließlich hätten sich die Gewerkschaften in dieser aufgewühlten Situation durchaus auf Seiten der Kommunisten und Räterepublikaner stellen können. Stattdessen schlossen sie das Abkommen mit dem „Klassenfeind“ –der Arbeitgeberseite.

Hugo Stinnes, Carl Legien und ihre Mitstreiter wurden so trotz aller Widerstände und historischen Entwicklungen zu heimlichen Vätern der Tarifautonomie, des Grundgesetzes und der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Hans von Raumer, Ernst von Borsig, Carl Friedrich von Siemens, Walther Rathenau und der damalige Gesamtmetall-Präsident Anton von Rieppel auf Arbeitgeberseite, Gustav Bauer, Alexander Schlicke, Adam Stegerwald und Gustav Hartmann auf Gewerkschaftsseite – sie alle leisteten damit unwissentlich einen Beitrag zum Herrenchiemseer Verfassungskonvent knapp dreißig Jahre später. Die in Art. 9 Abs. 3 GG verankerte Tarifautonomie wäre ohne sie und ihr Abkommen nicht denkbar. So argumentierte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck in einer Rede anlässlich des 125-jährigen Bestehens von Gesamtmetall im Jahr 2015:

„Dieses Abkommen bedeutete nicht nur eine Revolution im Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, es war überhaupt der sozialpolitische Gründungskompromiss der ersten deutschen Demokratie. (…) Welche große, auch kulturelle Leistung es gewesen ist, ein Einverständnis zu erzeugen, das der ganzen Gesellschaft nützt, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Neuausrichtung der Demokratie im Westen, hat man sich wieder an dieses Kooperationsabkommen erinnert. Man konnte es wiederentdecken, musste es nicht neu erfinden.“

Tatsächlich kam es den an der Entstehung des Abkommens 1918 Beteiligten keineswegs darauf an, ein System für die Ewigkeit zu schaffen. Es ging zunächst ganz pragmatisch um einen Interessenausgleich und um die Verhinderung staatlicher Eingriffe, sei es von kommunistischer oder räterepublikanischer Seite, sowie den möglichst reibungslosen Fortbestand der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft – auch dies beides Gedanken, die von ihrer Übertragbarkeit in das 21. Jahrhundert nichts eingebüßt haben. Der später von sozialistischer Seite häufig erhobene Vorwurf, die Gewerkschaften hätten mit dem Abkommen eine historische Chance vergeben, der Arbeiterschaft und der Verstaatlichung der Industrie zu ihrem Sieg zu verhelfen, verkennt, wie wenig Interesse auch auf der organisierten Gewerkschaftsseite an Chaos und einem völligen Umsturz des bestehenden Wirtschaftssystems bestand. Man wollte die Kontinuität. Für Gesamtmetall war im November 2018 das 100. Jubiläum der Unterzeichnung des Stinnes-Legien-Abkommens Anlass für einen Festakt in Berlin. Zeitgleich veröffentlichte Gesamtmetall eine historische Forschungsarbeit über die Entstehungsgeschichte des Abkommens: „Das Stinnes-Legien-Abkommen 1918 –1924“, verfasst von dem Potsdamer Historiker Prof. Dieter Krüger. Dieser schreibt in seinem Werk:

„Vor hundert Jahren stand das Stinnes-Legien-Abkommen für einen Paradigmenwechsel in den Arbeitsbeziehungen und wurde zu einem Meilenstein gesellschaftlicher Modernisierung. (…) Die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg und die Novemberrevolution 1918 waren das akute Umfeld für die Durchsetzung der Tarif- und Sozialpartnerschaft als Prinzip. Zum tragenden Element der deutschen Gesellschaft wurde die Sozialpartnerschaft erst drei Jahrzehnte später in der westdeutschen Bundesrepublik. (…) Den heute außerhalb der Zunft der Sozialhistoriker fast vergessenen Organisationen und Persönlichkeiten, ihren Motiven und Handlungsspielräumen, ihrem Ringen um die gemeinsame Schnittmenge ihrer gegensätzlichen Interessen, ihren Visionen, ihren Erfolgen und ihren Niederlagen soll ein historiographisches Denkmal gesetzt werden.“

Gesamtmetall-Präsident Dr. Rainer Dulger stellte die zentralen Erkenntnisse von der Unterzeichnung des Abkommens während des Festakts am 21. November 2018 in den Mittelpunkt seiner Rede:

„Das revolutionäre am Stinnes-Legien-Abkommen war, dass es keine Revolution war. Dass es nicht den Umsturz, sondern den Ausgleich wollte. Frieden zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, statt der Wahl zwischen Staat oder Straße. Tarifverhandlungen statt Gesetz oder Gesetzlosigkeit. Darin waren sich Arbeitgeber und Gewerkschaften einig: Sie wollten ihre Angelegenheiten selbst regeln. Lohnfindung ohne Staat. Arbeitsbedingungen ohne Staat. Denn genau das war im Weltkrieg noch alltäglich. Die Kriegswirtschaft war staatlich streng reguliert. In einer Zeit, in der die alten Strukturen infrage gestellt wurden, schufen Gewerkschaften und Arbeitgeber etwas Neues. Und die Kraft dieser Vereinbarung reicht bis zum heutigen Tag. Wir alle können dafür dankbar sein.“